本記事では、利益構造からキャッシュをつくるスキル PROFIT STRUCTURE後編を書いていきます。

本記事はオンラインビジネススクール UR-U (ユアユニ)での学びの一部を共有しています。オンラインビジネススクール UR-U (ユアユニ)のことをよくわからない方向けに詳しい解説は後述しております。

今回のようなビジネスキルに興味がある人は「竹花貴騎 in ドバイ」をご覧ください。オンラインビジネススクール UR-U (ユアユニ)主宰の竹花氏がマーケティング・税金財務・投資・営業などビジネスパーソンに必要とされるスキルを動画配信しています。またオンラインビジネススクール UR-U (ユアユニ)でしか視聴できない動画教材も一部視聴できます。

前編のまとめ

- 利益を理解することの重要性

- 利益構造を理解することで、ビジネスの利益最大化が可能。

- 回らないお寿司屋とラーメン屋の例で利益率と売値の違いを説明。

- 短期的・長期的な利益の考え方

- 短期的なPL(利益と損失)だけでなく、LTV(顧客の生涯価値)を考慮することが重要。

- 顧客が複数回利用することで、利益が増える可能性がある。

- 利益構造の分解とコスト削減

- コスト構造を把握し、どの部分に費用がかかっているか分析。

- 競合と比較し、コスト削減の方法を模索する。

- ニトリの成功事例

- 組み立てを顧客に任せることでコスト削減を実現。

- 他の成功事例

- ハンバーガー店:キャッシュレス対応・イートインスペースの撤廃で人件費削減。

- ガソリンスタンド:セルフサービスを導入しコスト削減。

- 飲食店の例:昼間営業しない居酒屋のキッチンを借りてお弁当販売、人件費・家賃削減。

はじめに

前回は利益構造について説明しました。

利益構造を理解しコスト分解することでCS(顧客満足)との折り合いを見つけ、競合との差別化を行う

ここまでは理解できましたか?

そして今回は利益を最大化する為の原理について書いていきます。

利益を最大化する為に規模戦略を考えているか

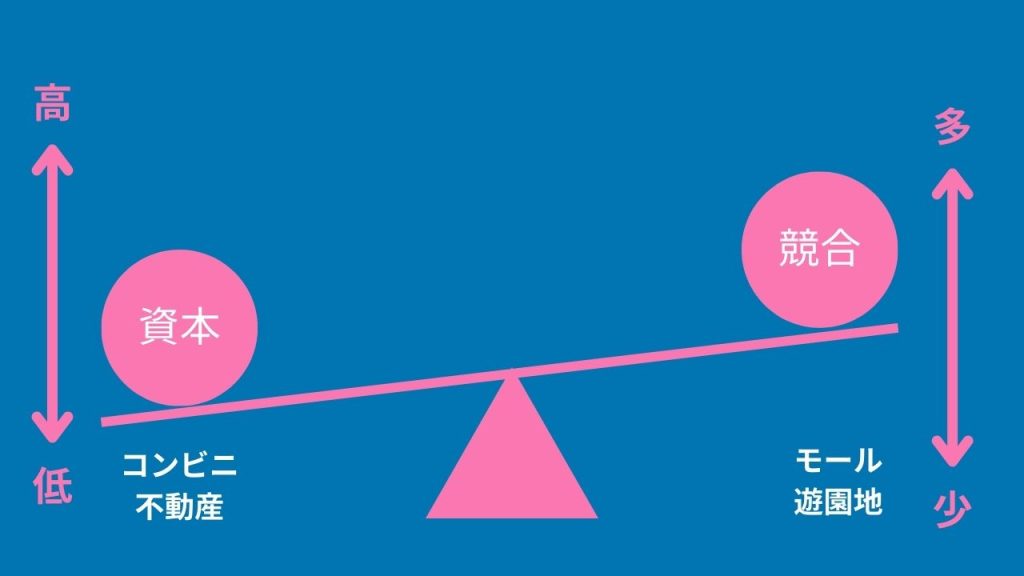

この図は資本が少ないと競合が多くなり、資本が多いと競合が少なることを示しています。

街にコンビニっていくつあるか考えてみましょう。

ざっと10個くらい思いつくのではないですか?

次にモールのような大きな施設はいくつありますか?

1個あるかないか…といったところでしょうか。

これはまさしく、この図を表しています。

なのでよっぽどの大手でもない限りは、資本が少なく競合が多いという選択肢しかありません。

この原理を受け止めたうえで考えることは、

集めることで価値を高めるということ

集めることで価値を高めることが重要

【森ビルの例】

例えば小さいエリアだと当然ながら小さい不動産しか建てることができません。

小さいエリアを集めてから大きくて高いビルを建設する。

すると小さいエリアで小さい建物を建てるよりも利益が生まれやすくなる。

これは森ビルの例です。

なので、小さいエリアを集めること(買うこと)に時間がかかる為、上場しないようです。※上場すると株主から利益回収を急かされる為

【鎌倉でのボーダーフェスの例】

鎌倉という地域には様々な業種が展開しています。

その地域にある業種でコミュニティをつくり、そこでフェスやイベントを開催するということです。

そうすることで、様々な業種のスポンサーが集まるという例です。

【共通の手間を集めた例】

各業界のトッププレイヤーを集める。

例えば、起業したばかりだと保険や経理、不動産など細かい本業の周辺にある業務も全て一人で行わなければなりません。

この手間を1つの会社でまとめたというビジネスです。

1つの会社に依頼すれば、各業種のトッププレイヤーがフリーランスとして参加しているので一括してサポートをお願いできるというものです。

これも“集める”ことでできているビジネス展開です。

ただ注意しなければならないことは、

- 規模がないのに規模を取ろうとしないこと

- 規模というのは市場規模ではなく利益規模で考えること

1人で上手くいっているビジネスを2-3人と単純に増やさない。(市場規模が小さいこともある為)

3つのビジネスモデル

ビジネスというのはこの3つで成り立っています。

- 売るビジネス

- 買うビジネス ←難易度低い

- 繋げるビジネス ←難易度低い

消費者は消費のプロで販売のプロではない

売るビジネス

マーケット価格で仕入れてマーケット価格で売る

買うビジネス

マーケット以下の価格で仕入れてマーケット価格で売る

この形だと買うビジネスの方が楽ですよね。

自分の商品のベンチマークをどこに置くのか

ベンチマークとは比較です。

ベンチマークには2種類あります。

- 意識的ベンチマーク

- 無意識的ベンチマーク

意識的ベンチマーク

例えば外食だと自分で作れるかどうか・・・いわゆる“自分”というのがベンチマークになっています。

「野菜炒め定食」というメニューを見た時に、「これは自分でも作れるな」と思うことありますよね。

これは意識的にベンチマークしているということになります。

無意識的ベンチマーク

これは前編の時にも書いた、お寿司屋さんとラーメン屋のイメージです。

お寿司屋さんは特に“回らない”だと金額も高いイメージがあります。客単価1万~2万くらいは想像しましよね。でもラーメン屋は1,000円程度。

金額が高いということは時間をかけ仕込みしているという工数も多いイメージはありますが、お寿司屋さんよりラーメン屋の方が工数が多いようです。

なのにラーメン屋の方が格段に安い。

これはまさしく無意識的ベンチマークの象徴的なものですね。

まとめ

規模戦略の重要性

- 資本が少ないと競合が多くなり、大きな資本があると競合が少ない。

- 小さいエリアを集めて大きな価値を生むことが重要。

- コンビニは多数存在するが、モールは少ないことが例として示されている。

森ビルの例

- 小さな土地を集めて大きなビルを建てることで利益を最大化する。

- 上場しない理由は、利益回収を急かされるリスクを避けるため。

鎌倉でのボーダーフェスの例

- 地域内の業種が協力し、コミュニティを作りフェスやイベントを開催することで価値を高める。

共通の手間を集めるビジネスモデル

- 起業したての手間(保険、経理、不動産など)を一つの会社でまとめてサポート。

- 各業種のトッププレイヤーがフリーランスで集まることにより、一括サポートが可能に。

注意点

- 規模がないのに規模を取ろうとしないこと。

- 市場規模ではなく利益規模で規模を考えることが重要。

- 単純に人員を増やさないこと(市場規模が小さい場合のリスク)。

3つのビジネスモデル

- 売るビジネス、買うビジネス(難易度低い)、繋げるビジネス(難易度低い)。

- 消費者は消費のプロであり、販売のプロではない。

- 売るビジネス:マーケット価格で仕入れて売る。

- 買うビジネス:マーケット以下の価格で仕入れて売る(難易度が低い)。

ベンチマークの種類

- 意識的ベンチマーク:自分で作れるかどうかを意識して比較すること。

- 例:野菜炒め定食を自分でも作れると判断する。

- 無意識的ベンチマーク:価格や価値のイメージで比較すること。

- 例:お寿司屋(回らない)とラーメン屋の価格の違いで、無意識的にベンチマークしている。

UR-U (ユアユニ)について

このようなことを学べるのがオンラインビジネススクール UR-U (ユアユニ)です。ビジネスの色々な場面で使えるスキルを実践的に学ぶことが出来ます。しかも、講義のコンセプトは「おばあちゃんでもわかる」ですので、複雑な内容な小難しい言語も簡潔に説明してくれているので、わかりやすいです。私がブログに記してる内容は一部です。もっと深く学びたい人は無料入学も可能ですので検討してみてはどうでしょうか?紹介動画もご覧ください。

60%近い方がUR-U (ユアユニ)に入学後に年収や売上所得が上がったという結果もあります。その気になれば稼げる環境がUR-U (ユアユニ)にはあると思います。もう一度言いますが、実践的な学びを深めたい人は「無料入学」もあるので一度試してみたらどうでしょうか。

更に!!ただ学べるだけではないのです。

UR-U (ユアユニ)に入学するとクラスタ(Cloud Start-Up)での活動で収益をつくることもできるのです。学び(インプット)を発揮する場所(アウトプット)がワンセットとなっており、学びと収益化を同時に行えることがもう1つのメリットです。

私も少ないですが既に収益を得ております。まだまだですが、身についたスキルをもとに稼げるようなサイクルがあるとモチベーションも維持しやすいです。このクラスタ(Cloud Start-Up)内の代理店サービスマデサポの実体験を記事にしました。こちらも合わせてご覧ください。

コメント