やってまいりました!

今回は長編ですが『マーケティング戦略立案スキル』後編を書いていきます!

いよいよ最終章ですね!

前回は今まで聞いたのことのあったマーケティング用語の意味合いや使い方がわかりました!

3C分析やSWOT分析の使い方を学べたよね!

でも今回は更に衝撃をお伝えします!

まだ衝撃があるのですね・・・

めっちゃ楽しみです!

本記事はオンラインビジネススクール UR-U (ユアユニ)での学びの一部を共有しています。オンラインビジネススクール UR-U (ユアユニ)のことをよくわからない方向けに詳しい解説は後述しております。

今回のようなビジネスキルに興味がある人は「竹花貴騎 in ドバイ」をご覧ください。オンラインビジネススクール UR-U (ユアユニ)主宰の竹花氏がマーケティング・税金財務・投資・営業などビジネスパーソンに必要とされるスキルを動画配信しています。またオンラインビジネススクール UR-U (ユアユニ)でしか視聴できない動画教材も一部視聴できます。

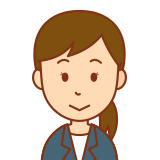

【前編の振り返り】

- マーケティングの目的

- 営業(セールス)を減らすことが目的

- 営業活動を不要にするためにマーケティングがある

- ブランディングとはマーケティングを減らすこと

- 最良の企業循環:営業が減りマーケティングが強化→マーケティングが減りブランディングが強化

- 企業の戦略の重要性

- 多くの企業が戦略を立てていないため、うまく循環できていない

- 利益が出た場合、マーケティングに投資することが重要

- 例:YouTubeコンテンツ、顧客リストの収集、ブログの執筆

- これらの活動が資産となり、利益に繋がる

- マーケティング戦略の立案方法

- 戦略を立てるためには、パーティーの計画のように準備が必要

- 何人来るか?

- どんな人が来るか?

- 何が既に準備されているか?

- 何を買ってくる必要があるか?

- 戦略を立てるためには、パーティーの計画のように準備が必要

- 業界分析3C

- Customer(顧客)

- 顧客層のターゲット、ニーズや嗜好、購買行動を分析

- 顧客のセグメント化と最適なアプローチの策定

- Company(自社)

- 自社の強みや弱み、リソース、競争優位性を分析

- 製品やサービスの特徴、ブランドイメージ、技術力、コスト構造を評価

- Competitor(競合)

- 競合他社の動向や戦略、強みや弱みを分析

- 市場でのポジション、製品やサービスの特徴、価格戦略、マーケティング活動を把握

- Customer(顧客)

- WANTとNEEDSの理解

- NEEDS(ニーズ)

- 例:ビールが飲みたい、ハイボールが飲みたい

- WANT(欲望)

- 例:誰かと話したい

- NEEDS(ニーズ)

- WANTとNEEDSの違いを理解し、マーケティング戦略に活用する

【中編の振り返り】

WANTSとNEEDSの違い

- WANTS:何をするために行くのか

- 例:仕事、食事、写真撮影、読書、友人との会話

- NEEDS:WANTSを叶えるために必要なもの

- 例:Wi-Fiやコンセント、メニューの数やフードクオリティ、静かな店内、店内雰囲気

- 重要ポイント:

- WANTSを先に書き出し、それを叶えるためのNEEDSを洗い出す

- NEEDSから考えると適切な結論に至らない

3C分析

- Customer(顧客)

- ターゲット層、ニーズ、嗜好、購買行動の分析

- 顧客セグメント化(年齢、性別、ライフスタイルなど)

- Company(自社)

- 自社の強み、弱み、リソース、競争優位性の分析

- 製品やサービスの特徴、ブランドイメージ、技術力、コスト構造の評価

- Competitor(競合)

- 競合他社の動向、戦略、強み、弱みの分析

- 市場ポジション、製品やサービスの特徴、価格戦略、マーケティング活動の把握

SWOT分析・USPの策定

- SWOT分析

- 強み:自社が持っていて競合が持っていないもの

- 弱み:自社が持っていなく競合が持っているもの

- 機会:これがあればもっと売上が上がると思うこと

- 脅威:外部からのマイナス影響

- USP(Unique Selling Proposition)

- 商品やサービスの独自価値、競争優位性を明確にするポイント

- 自社の独自価値提供を行い、競合との差別化を図る

前編と中編を通して

- 自社の強み、競合の強み

- 自社のネクストチャンス(機会)

- 自社の捨てるべき箇所や伸ばすべき箇所

ここまで『環境分析』がわかりましたね。

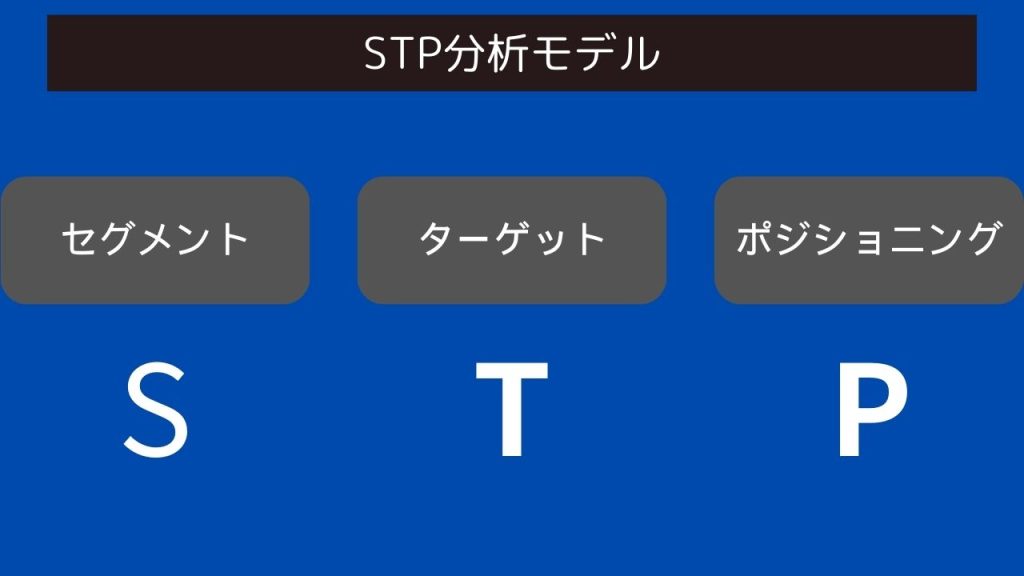

価値を高める為にSTP戦略

過去の記事でも書きましたSTP戦略を考えていきましょう!

「ターゲットというのはそのセグメント区分を選ぶ根拠を示すための要素」

もともとSTP戦略とは・・・

セグメント(S)→ターゲット(T)→ポジショニング(P)の順番で考えていくこととされています。

現実的にお勧めする考えていく順番は、

ターゲット(T)→セグメント(S)→ポジショニング(P)

ターゲット(T)

ターゲットを絞るとなると年齢や性別、年収などで区分しがちですが無意味です。

美容室で例えます。

「なぜ美容室に行くのですか?」

カットしたい・カラーリングしたい等と答えるかと思います。

では質問を変えて

「なぜお花屋さんに行くのですか?」

奥さんの笑顔が見たい・相手に喜んでもらいたい等があがってきませんか。

ではもう一度考えてみましょう。

「なぜ美容室に行くのですか?」

誰かに可愛い、かっこいいと言われたいといった理由というのが本当の気持ちだと思います。

この”なぜ”という部分に注目する。※ここで注意しなければならいのが”何をしにいくのか”と混合しないことです。まずは”なぜ”です。

結果、ターゲットは「彼女にかっこいいと言われたい」という人になるかもしれません。

セグメント(S)

例えばターゲットが「彼女にかっこいいと言われたい」という人になったら、どのようなセグメントを切るのか考えます。

そうするとトータルコーディネートという観点が見えますよね。

そうなると「カット・カラーリング・セット・メイク」といったセグメントに分けることが出来ますよね。

ポジショニング(P)

競合と比較してどのポジションで戦うのかを検討します。

極力、競合をつくらないことが理想です。

そしてポジションが明確になったら、特化をし続けることです。

売り手が多い現代。より顧客目線が重要である。

ここで4Pの話です。

【ちょっと解説】マーケティングの4Pとは・・・

マーケティング戦略を構築するための基本的なフレームワークです。この4Pとは、以下の4つの要素を指します:

Product(製品):

提供する製品やサービスのことを指します。製品の特徴、品質、デザイン、ブランド名、保証、サポートなどが含まれます。市場のニーズや顧客の期待に応える製品を開発することが重要です。

Price(価格):

製品やサービスの価格設定に関する要素です。価格戦略は市場の競争状況、コスト、顧客の支払い意欲などを考慮して決定されます。価格設定には割引、支払い条件、クレジット条件なども含まれます。

Place(流通):

製品やサービスを顧客に届ける方法やチャネルに関する要素です。流通チャネル、物流、店舗の立地、オンライン販売のプラットフォームなどが含まれます。顧客がアクセスしやすい場所で製品を提供することが求められます。

Promotion(プロモーション):

製品やサービスの認知度を高め、購買意欲を刺激するためのコミュニケーション手段です。広告、販売促進、パブリシティ、ダイレクトマーケティング、ソーシャルメディアなどが含まれます。効果的なプロモーション活動によって、製品の認知度を高め、購買を促進することが目指されます。

上記はあくまでも売り手目線です。

しかし現代はモノや情報に溢れている時代です。

売り手目線だけでは正直、厳しいですよね。

買い手目線の4C

- COST

- CONVENIENCE

- CS VALUE

- COMMUNICATION

ここの狙いはEvoked Setです。

【ちょっと解説】Evoked Setとは・・・

Evoked Set(喚起集合)は、消費者が購入を検討する際に思い浮かべる製品やブランドの集合を指します。これは消費者の選択肢の中で実際に検討される製品やブランドのリストであり、購買意思決定プロセスにおいて重要な役割を果たします。

UR-U (ユアユニ)について

このようなことを学べるのがオンラインビジネススクール UR-U (ユアユニ)です。ビジネスの色々な場面で使えるスキルを実践的に学ぶことが出来ます。しかも、講義のコンセプトは「おばあちゃんでもわかる」ですので、複雑な内容な小難しい言語も簡潔に説明してくれているので、わかりやすいです。私がブログに記してる内容は一部です。もっと深く学びたい人は無料入学も可能ですので検討してみてはどうでしょうか?紹介動画もご覧ください。

60%近い方がUR-U (ユアユニ)に入学後に年収や売上所得が上がったという結果もあります。その気になれば稼げる環境がUR-U (ユアユニ)にはあると思います。もう一度言いますが、実践的な学びを深めたい人は「無料入学」もあるので一度試してみたらどうでしょうか。

更に!!ただ学べるだけではないのです。

UR-U (ユアユニ)に入学するとクラスタ(Cloud Start-Up)での活動で収益をつくることもできるのです。学び(インプット)を発揮する場所(アウトプット)がワンセットとなっており、学びと収益化を同時に行えることがもう1つのメリットです。

私も少ないですが既に収益を得ております。まだまだですが、身についたスキルをもとに稼げるようなサイクルがあるとモチベーションも維持しやすいです。このクラスタ(Cloud Start-Up)内の代理店サービスマデサポの実体験を記事にしました。こちらも合わせてご覧ください。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

コメント